|

対空戦・TMD |

|

||||||||

弾道弾の飛翔技術の基礎 |

| 始めに |

| ロケット推進による飛翔段階 (Powered Flight) |

| 大気圏再突入段階 (Re-entry Phase) |

| 再突入弾道の決定 |

| 高熱対策 ← 現在の頁 |

| 弾道の誤差 |

| まとめ |

再突入体は大気圏に突入して地球表面に落下するまでの間に、空気抵抗によって再突入時の速度を大きく減少し、その運動エネルギーのほとんどを失います。

その結果として運動エネルギーは空気抵抗による摩擦熱に変わるわけですが、再突入の速度が極めて高い、即ち運動エネルギーが非常に大きいため、発生する熱エネルギーも極めて大きく、既にお話ししたように一般的に華氏約 1万度 (摂氏約 5600度) 近くまでになります。

したがって、再突入体に何らかの耐熱措置を施して、この発生した高温の影響をどのようにして最小限に留めるかが重要な問題となります。

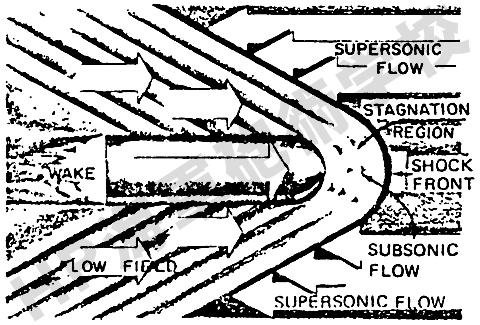

大気中を超音速で飛翔する物体は、下図のように衝撃波層 (shock Envelope) の内側には弾体頭部に押されて音速以下の空気の流域が生じますので、衝撃波面 (shock wave front) は超音速の流れとこの音速以下の領域との境界に生じることになります。

そしてこの衝撃波面において、大気分子の相対的な速度の減少によって非常な高温が発生し、これが音速以下の空気の流れを経由して再突入体の表面に伝わることになるのです。 (つまり超音速の飛翔体の場合、一般的に空気抵抗による “摩擦熱” と言われるものには、この境界層における空気の分子同士の衝突によりその運動エネルギーが熱に変わることも含まれます。)

この音速以下の流れがカバーする領域は、頭部の淀み点 (stagnation point) に関係してきます。

もし再突入体の頭部が尖鋭な形状であった場合には、それによって形成された衝撃波により弾体表面の空気の流れは極めて高温となり、その弾体表面に極度な熱伝達をもたらすことになります。 この影響は弾体の頭部で顕著であり、特に尖鋭な先端部分は急速に溶けるか、あるいは気化するおそれが出てきます。

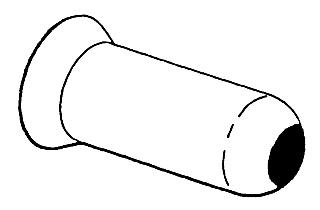

しかしながら、頭部先端を尖鋭でなく鈍い (blunt) 形状とした場合は、少し異なった現象となります。 つまり先端が鈍い形状では、衝撃波は弾体表面からより離れた位置となりますので、そこでは依然として高温であるものの、単位面積当たりの熱吸収能力はより効率的となり、尖鋭形状よりは過熱を減少させる傾向があります。

これにより、鈍い頭部形状の再突入体は、運動エネルギーにより発生した熱の 99%までを空気内に吸収するようにすることができると言われています。

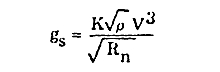

頭部前端の淀み点における熱伝達率は、次の式で表されます。

ここで、

gs : 熱伝達の時間比率

K : 比例定数

ρ : 衝撃波前面の乱れのない空気の密度

V : 再突入体の速度

Rn : 再突入体の淀み点の半径

この式から、gs の値を小さくするには、K、ρ、V を小さくするか、または Rn を大きくすれば良いことが判ります。 Rn を大きくするということは即ち、先端部の形状をより鈍くして面積を拡げれば良いということです。 また、これにより高再突入速度による大きな運動エネルギーを散逸させることができます。

もちろん総体的な摩擦熱の点からは、再突入の際の速度を出来る限り遅くし、かつ降下角度を大きくすることが望ましいといえますが、これについては、弾道弾の打ち上げの際にその弾道の頂点における運動エネルギーが小さくなるような軌跡を選択することにより実現可能です。

しかしながら、長距離弾道弾において如何に鈍い形の再突入体の形状を採用しようとも、大量の熱を弾体そのもので受けなければならないことには変わりはありません。 したがって、再突入体には何らかの耐熱対策 (保護策) を施すことが必要になります。

現在までのところ、この耐熱対策の方法として次の7つが知られています。

1.固形熱容器 (Solid Heat Sinks)

再突入体に被せる金属製の容器で、その熱容量を利用して再突入体への熱の伝導を吸収するとともに、周囲の空気へ放熱する方法

2.除去冷却 (Ablation Cooling)

弾体の表面物質を気化させることにより、熱エネルギーを再突入体から引き離す方法

3.機構的冷却 (Mechanical Cooling)

液体の冷却剤を循環させることにより、再突入体の内側の弾体表面から吸収する方法

4.発散冷却 (Transpiration Cooling)

弾体表面からガス又は液体を放出して熱を運び去る方法

5.絶縁 (Insulation)

加熱効果を減少させて、再突入体の構造物及びペイロードを遮蔽する方法

6.放熱システム (Radiative System)

再突入体の表面から熱を放射することにより、熱の伝達を拡散させる方法

7.磁界 (Magnetic Fields)

再突入体の周囲のイオン化されたガスにより熱を弾く方法

これらのうち、3..の機構的冷却、4.の発散冷却及び7の磁界の3つの方法は、簡単かつ信頼性の高いものである必要性からは一般的にその要求から外れます。

6.の放熱システムの方法は、適切な絶縁を確保する点であまり実用的ではありません。

1.の固形熱容器による方法は、その熱容量、使用する金属の熱伝導率、及び融点によって限界が出てきます。 つまり熱発生率のピークが高くなるにつれ、容器の外側表面の熱を制御し、かつそれを金属容器全体に分散することが次第に困難となってくるからです。

このため、最大の熱発生の可能性によっては、それを十分に早く放熱することが不可能となって、容器自体が溶けるおそれが出てきます。 したがって、この熱容器方式は中距離の弾道弾まででは上手く機能しますが、射程が長くなる(=速度が速くなる)につれて、この方式の適用は限定されたものとなります。

2.の除去冷却は、容器又はシールドを用いて、その固形熱容量によって熱を吸収するだけでなく、それ自体の溶融及び気化によってシールドの素材をガス状に変化させることにより、大量の熱を再突入体から持ち去る方法として有効です。

それに加えて、気化した素材は境界層において再突入体の絶縁シールドとしても機能すると言う利点もあります。 固形熱容器方式に対して、適切な素材を用いることにより低い熱伝導率とより良い絶縁体となります。 特にセラミック、耐火性の酸化物、及びプラスチックなどが大量の熱を取り扱うものとして有効な素材です。

例えば、酸化ベリリウム (Beryllia、BeO) は耐火性の酸化物としての一例であり、1ポンドあたり10,600 BTU (約1120万ジュール、2670kcal) の熱を吸収することができます。 したがって、酸化ベリリウムの薄く軽量な層を再突入体の先端部分に用いることは有効な耐熱方法となります。

このような軽量の耐熱システムを用いることによって、ペイロードを熱から保護すると同時に、再突入体の重量をよりペイロードに割くことを可能とします。

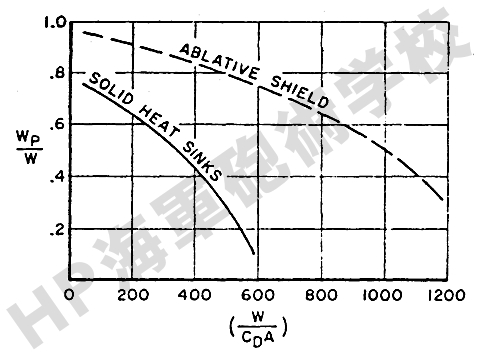

下図をご覧いただければ、除去冷却の方法が固形熱容器方式よりもより効率的であり、また再突入体の全重量に対する達成可能な W/CDA はかなり増加することがお判りいただけると思います。

ここで、

Wp : 有効ペイロード重量

W : 再突入体の全重量

CD : 再突入体の空気抵抗係数

A : 再突入体の有効前面面積

この W/CDA は再突入体の 「弾道パラメーター」 (ballistic parameter) とも呼ばれ、その形状にも関係してきます。

つまり、高い重量対空気抵抗比で、かつ高い W/CDA とすることにより、再突入体はより流線型となり、同じ再突入体の重量であれば、低い W/CDA のものより再突入から弾着までの所要秒時はより短いものとなります。

そして図の曲線からは、除去シールドの大きな利点が判ります。 即ち、再突入体の重量が同一であるならば、より大きな W/CDA の値は再突入体の飛翔のブレが少なく、したがって武器としての有効性が高くなると言うことです。

このため、有効な熱除去防護システム方式は、その開発と生産が大変難しいものの、弾道弾の武器としての全体的な有効性において相当な改善を与えるものと言えます。 特に最近では、スペースシャトルなどのように、この耐熱の対策としてセラミックを主とする耐熱タイルの技術が用いられていることはご承知のとおりです。

さて北朝鮮が行っている弾道ミサイルの発射実験ですが、この弾頭の高熱対策一つとっても、一体どの様に計測、観測して確認しているのでしょうか? これまでの報道で見る限りでは、少なくとも大気圏突入から弾着まで計測、観測態勢は (ほとんど) 何もないように見受けられます。 果たしてそれが出来ているのだろうか、と言うことですが ・・・・ ?

最終更新 : 19/May/2017